「岐阜の川人文化研究会」の方々と、益田(ました)の川に息づく漁労、魚食文化に光を当て、山・川・魚・人の結びつきを楽しく知る機会を定期的に提供しています。

1.「登り筌(エ・ウエ)」とは

「登り筌(エ・ウエ)」は、日本の 伝統的な漁具 のひとつです。

- 筌(うえ/うけ) とは、竹や木を編んで作られた「魚を捕らえる仕掛け」のこと。

- 「登り筌」は、川を遡る魚(鮎や鰻など)を効率的に捕まえるために工夫された構造を持っています。

- 筌の内部は 入口が広く、奥へ進むほど狭くなる 逆漏斗状になっており、一度入った魚は戻れない仕組みになっています。

- 特に「登り」と付くのは、川を上流へ登っていく魚を対象に設置されたためです。

2.伝統漁法「筌(ウエ)」漁体験

水辺の館下の馬瀬川で開催された<森・里・川・海×つながるLINK 親子体験ツアー>(岐阜県主催・日本旅行催行)に、『岐阜の川人文化研究会』兼『いっぷく図書図鑑センター』のコーディネーターとして参加しました。

まずは、ウエ漁について川漁師・老田さんに教えていただきました。環境を意識した独自な馬瀬仕掛け技を持たれています。

参加した子供たちはそのウエの肌ざわり、設置の仕方にグイグイ吸いこまれていきました。

数日前に老田さんに仕掛けておいていただいた「ウエ」をあげると、ゴッチャク(ヨシノボリ類)、アカザス(アカザ)、アジメドジョウなどがドッサリ![]() 。子供たちは触り始め、そのヌルヌル感、イキイキ感に感激していました。

。子供たちは触り始め、そのヌルヌル感、イキイキ感に感激していました。

さあ、今度は自分たちで仕掛けてみよう。

子どもたちと一緒に「ウエ」を仕掛けました。

川の流れを読みながら、仕掛ける場所や位置を教わりながら設置しました。

この企画、「川を楽しむ!」だけでなく、清流が守られるさまざまな仕組みを学ぶ機会でもあります。

3.伝統漁法 「投網(とあみ)」漁体験

清流 馬瀬川を舞台にアユの伝統漁法体験が開催されました。

こちらもウエ漁体験と同様、『岐阜の川人文化研究会』兼『いっぷく図書図鑑センター』のコーディネーターとして参加しました。

馬瀬川の伝統漁法とは「火ぶり漁」、「投網(とあみ)」、「タクリ」、「簗(ヤナ)」で、これら漁法を観光客向けに披露する機会を提供しました。

実演するのは地元西村地区の小学生から大人まで、まさに親子三代のような世代間で構成される「清流馬瀬川鮎とり隊」。

会場となる馬瀬西村の「水辺の館」、「さとやまレストラン水辺」の下を流れる馬瀬川にはヤナの設営も整っていました。

鮎とり隊のメンバーから伝統漁法や鮎の習性などの説明を聞きながら、天然馬瀬の鮎料理と美酒を堪能するプログラムです。

魚食・伝統漁法・捕獲道具なども体感でき、 自然を満喫しながら川で生きる魚の生態を知り感謝して頂く。貴重な機会になりました。

4.馬瀬川魚の青竹レース

『岐阜の川人文化研究会』と益田清風高校の生徒たちと一緒に、青竹を切り出し、流しそうめん風に削り、馬瀬川で捕らえたアカザ、ゴリ、ヨシノボリ、アブラメ、アジメドジョウ、アマゴを青竹に入れ、バケツ水を流し込む『馬瀬川魚の青竹レース』を開催しました。

吸盤がある魚、底を這う魚、水面近くを泳ぐ魚とそれぞれ習性が出て、青竹を登るのが好きな魚、下るのが得意の魚と特徴を知ることができます。

青竹レースで使用した馬瀬川の魚は、馬瀬西村の川漁師老田達男さんがウエで捕らえたもので、青竹は飛騨金山の川漁師、長尾信行さんが切り出しました。

『岐阜の川人文化研究会』と『いっぷく図書図鑑センター』は伝統漁法と漁具保存を重要視し、益田(ました)の川に息づく漁労、魚食文化に光を当て、山・川・魚・人の結びつきを楽しく知る機会を定期的に提供しています。

5.伝統漁具「筌(ウエ)」製作工房へ見学

加茂郡富加町大平賀の漁具職人、亀山勝典(78歳)さんの仕事場の見学をさせていただきました。

庭先には竹の筌(ウエ)がいつも積まれており、通行者の目を楽しませています。

亀山さんは竹の切り出しから揃え、削り、伸ばし、乾かし、組み立て、編みまで一から作り上げます。

最近は、飾り物でウエを買い求める人が多いそうです。

実用のウナギ、アジメドジョウ、ウグイのウエを見せていただき、見事な作りに感動しました。

ウエの製作期間は9月~3月。竹はマダケ、モウソウチク、ハチク、ホテイチクと作る漁具により使い分けられます。

昔は美濃加茂市の蜂矢の竹が重宝されたが、今はあちこちから集めるとのこと。

漁具作りは竹細工の仕事域で、ホウキから魚追い竹、ツエ、網(テイナ)作りも行うそうです。

新品だけでなく、各人が自分の家にあるウエ、ビクを修理に持ち込むこともあるそうです。

この伝統漁具が活き生きと使える魚の川を残したいと改めて思いました。

6.登り筌(ウエ) 実用編

長良川の川漁師、大橋兄弟(亮一さん・修さん)がこしらえられた大橋ウエ(体長95㎝)

ウエの仕掛けポイントである魚の通り道を教わることに。15分ほど仕掛けただけでドウゼン(カマツカ)、ムツ、アブラメが入っていました。

『岐阜の川人文化研究会』の一環で、県内小学校の総合学習、岐阜大学 応用生物科学部「地域資源学」のゲストスピーカーとして、学校教育の場でも伝統漁法や魚食文化についての講義を行っています。

その学習で観察に使用する川魚をウエを使って捕獲しています。

いっぷく図書図鑑センター(菅田集学校の図書室)のガサガサウォッチングでも、ウエを使って子どもたちと伝統漁法と伝統漁具の文化について学ぶ機会を提供しています。

登り筌(ウエ)の漁師免許を持った筌漁師さんと一緒に、川の流れを読みながら仕掛けています。

流されないように石で固定します。

翌日まで仕掛けます。

今夏はアカザやアブラハヤが目立ちます。

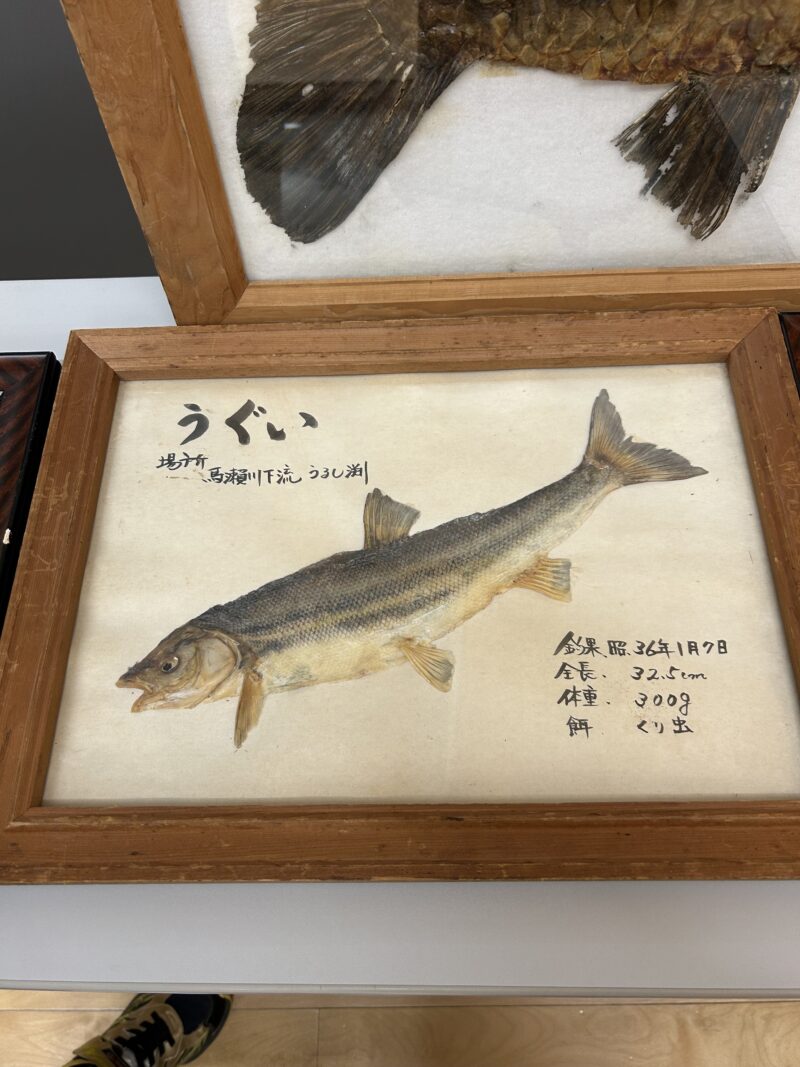

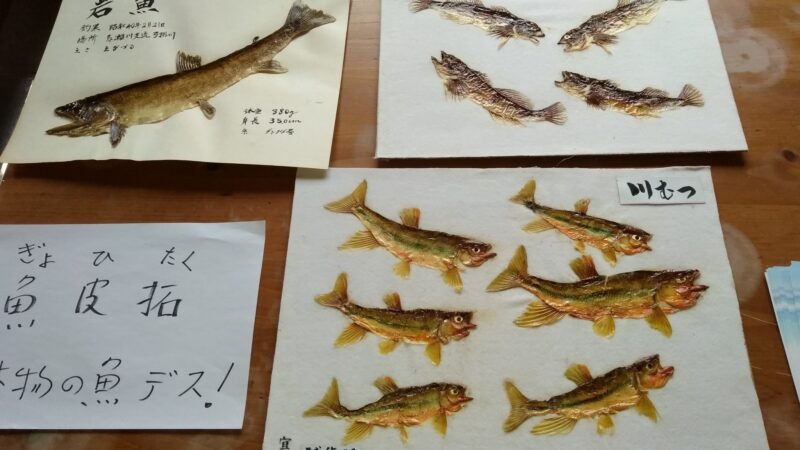

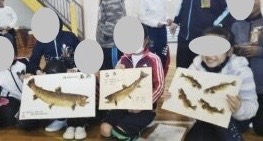

7.魚皮拓の展示

魚皮拓(ぎょひたく)とは

魚皮拓は、釣った魚の皮そのものを丁寧に剥いで乾燥させ、台紙に貼り付けて額装する保存・鑑賞の技法です。魚の大きさや特徴を生体に近い状態で保存展示できます。

インクで写し取る魚拓(ぎょたく)とは異なり、実物の色艶や鱗の立ち方まで活かせるのが大きな魅力です。

魚の皮を剥ぎ、肉と脂肪分を除去し、これを自然乾燥させてミイラ状になったものに防虫、防腐加工を施す、そして形態を整え台紙に貼り付け、額に納めて展示する。

魚の躍動感をそのまま額に納めて展示、観賞することができるのが魚皮拓の魅力でもあります。

生魚の躍動感を余すところなく表現出来るよう、乾燥用台紙に下絵を画いて概ねレイアウトを施し、下絵に沿って魚皮拓を貼り付け、形状を整えて乾燥過程で変形しないようにピンで固定し、ミイラ状になるまで乾燥する。

魚の皮を剥いでも目玉だけは摘出できないので、義眼を嵌め込んで躍動感を表現しています。

日本では、ここ岐阜・飛騨金山町民が考案開発した世界で唯一の魚保存技法として紹介されています。

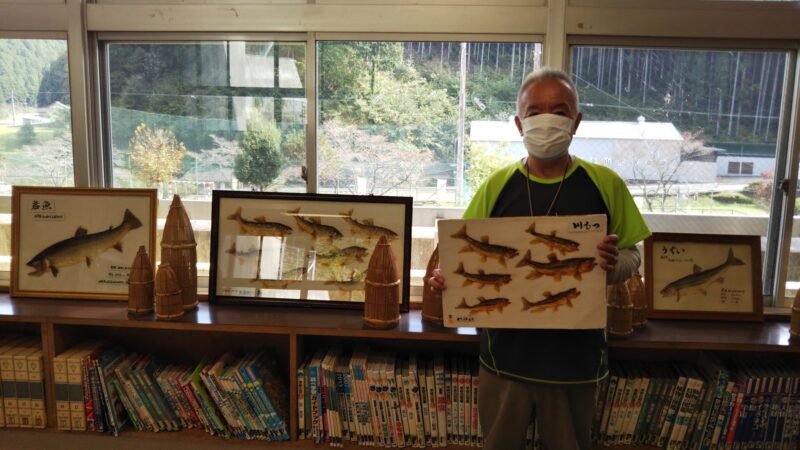

いっぷく図書図鑑センター(旧 菅田小学校の図書室)では、イベント時にこの魚皮拓の展示を行っています。魚の立体感、躍動感を間近で観察することができるとても貴重な展示です。

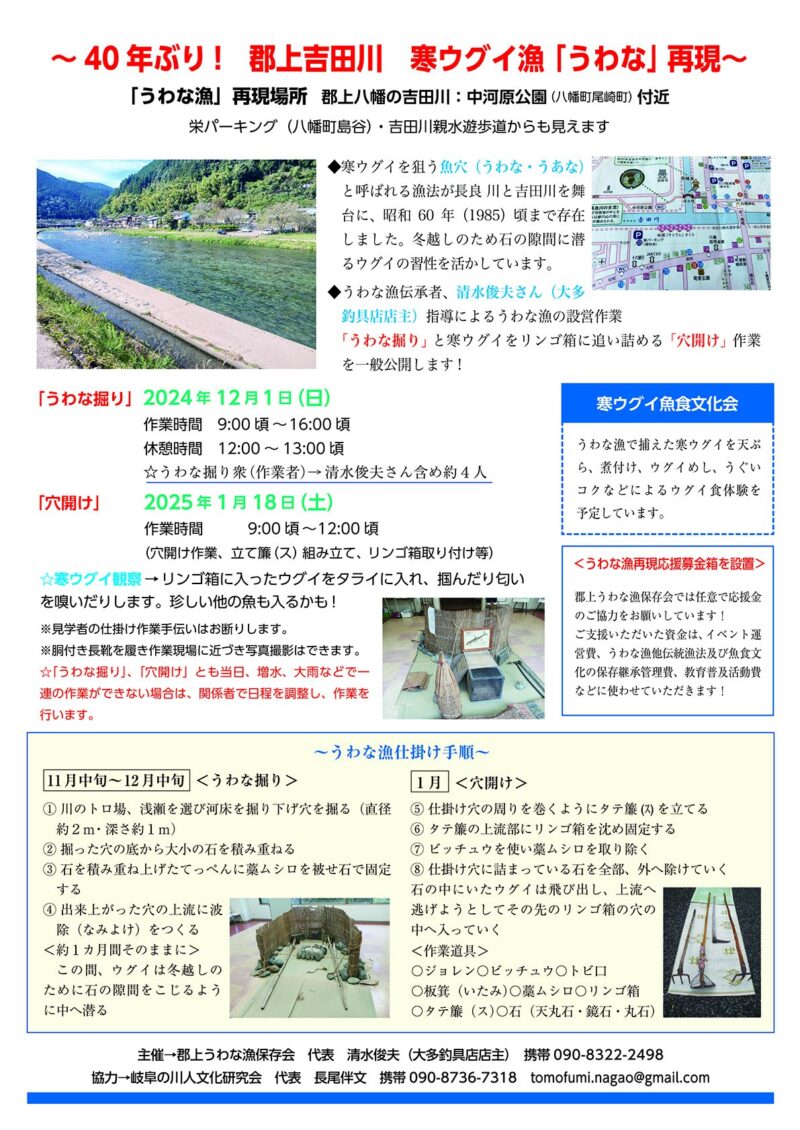

8.ウグイ伝統漁法「うわな漁」40年ぶりの再現

2025年1月25日、吉田川で約40年ぶりに「うわな漁」が再現されました。

郡上八幡に伝わる「うわな漁」は、ウグイが冬を越す習性を利用した伝統的な漁法です。郡上八幡ならではの地形と生態に根ざした知恵が詰まった漁法です。

うわな漁とは

晩秋、魚が潜みやすい石組(「うわな掘り」)を川底に作り、真冬にそれを崩すことでウグイを捕まえます。

- うわな(魚穴)掘り:浅く流れのある河床を掘り、直径約2m、深さ約1mほどの穴を掘り、その中に持ち運び可能な石を積む。藁むしろや波よけも設置。

- 冬が来て石組にウグイが潜り込むことを待つ。

- 石組を崩し、流れを強めてウグイをリンゴ箱や簾(すだれ)へ誘導し捕獲。

かつては一度に1000尾ほど獲れることもあったとされ、漁の成功には設置場所や魚の減少状況が影響するそうです。

寒ウグイ漁最後の実漁者、清水俊夫さん(大多釣具店店主)、地元の漁師さんらが再興に意欲を示していただいた姿は、伝統文化としての価値を感じさせます。

「岐阜の川人文化研究会」「いっぷく図書図鑑センター」が発起人となって実現できた、この漁法の復活によって、郡上八幡に関する地域文化や「寒ウグイ」の味への関心も高まり、「ウグイ行商」などのエピソードも語られるようになっています。

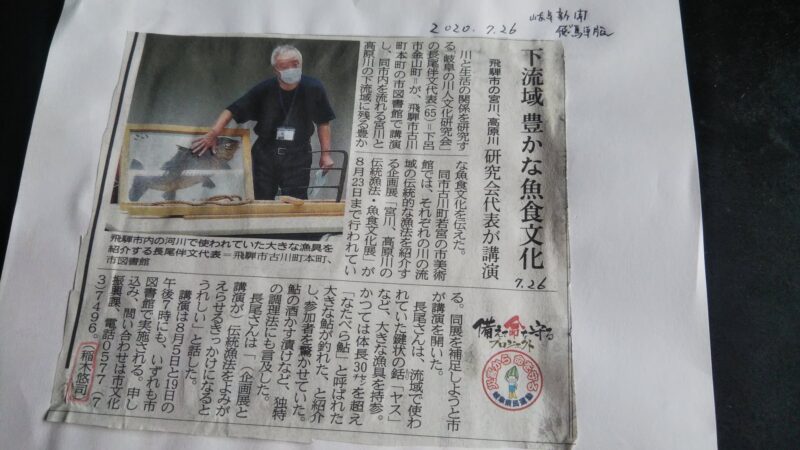

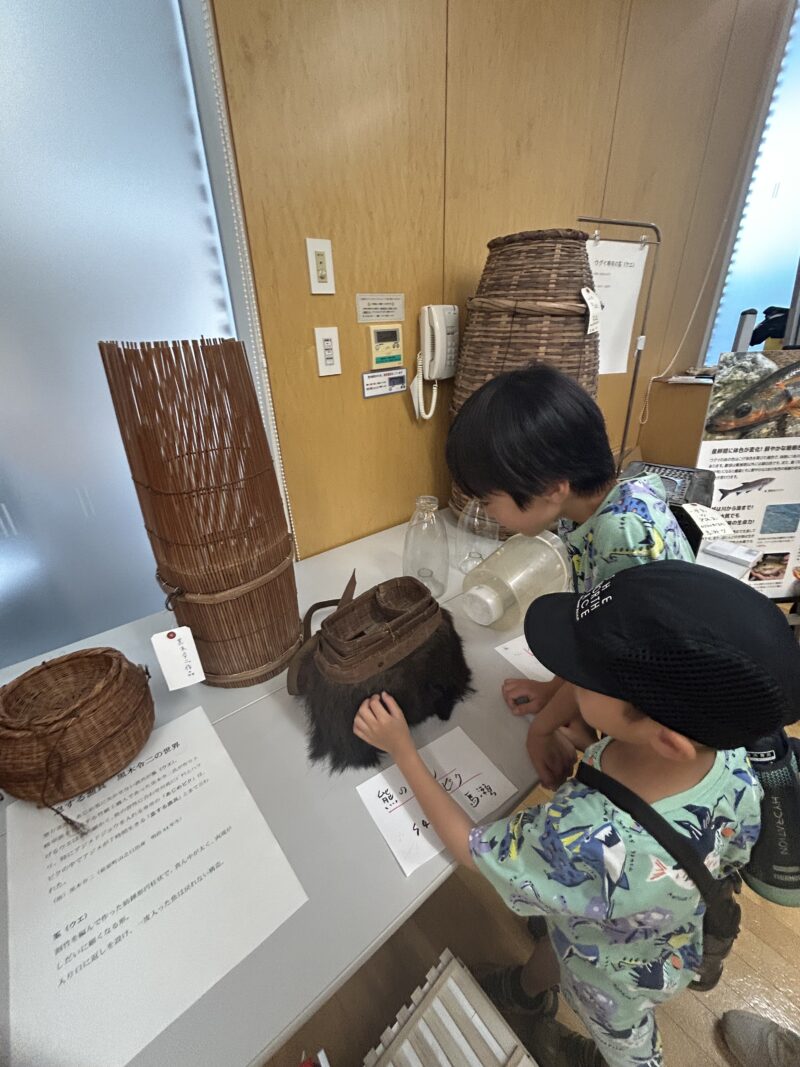

9. 魅力を再発見!伝統漁法・魚食文化展

地域に根付いた漁労文化を紹介する特別な催しを定期的に開催しています。

長い歴史の中で受け継がれてきた「食」と「漁具」。

展示では、実際に使われてきた道具や、地元ならではの食文化が紹介され、来場者は益田の暮らしと自然の恵みを身近に感じることができます。

- 漁具の展示:竹を使った伝統的な魚捕りの道具や、地域特有の工夫が凝らされた漁具を実物で鑑賞できます。

- 食文化の紹介:地元の食材を活かした料理や、その背景にある生活の知恵を学ぶことができます。

郡上八幡ではかつて冬場のたんぱく源として「寒ウグイ」が重宝され、行商として地域内で売り歩かれていたという話も諸説あります。

実演学習や岐阜の郷土料理を楽しむイベントも定期的に開催され、知識だけでなく味覚としても体験できる機会を提供しています。

寒ウグイ漁最後の実漁者、清水俊夫さん(大多釣具店店主)が保管する「うわな漁(魚穴漁)」の仕掛けが再現され、展示会を定期的に開催しています。

うわな漁で捕えた寒ウグイは魚蓋(うおぶた)に詰められ風呂敷包で郡上八幡の街中を売り歩いたというウグイ行商の世界も紹介しています。「うわな漁」、「ウグイ行商」、ウグイという魚が鮎、アマゴ以上に生活のなりわいに深く関わっているいることにも参加者の方々からも関心が寄せられています。

光りの当たらない漁具魚食の世界、掘り起こして継承してこそ伝統漁法かと考え、開催しています。

これらの催しは、単なる展示ではなく、地域文化を味わい、暮らしの知恵に触れられる貴重な機会です。

観光で訪れる方はもちろん、地元の方にとっても、自分たちのルーツを再確認できる内容となっています。

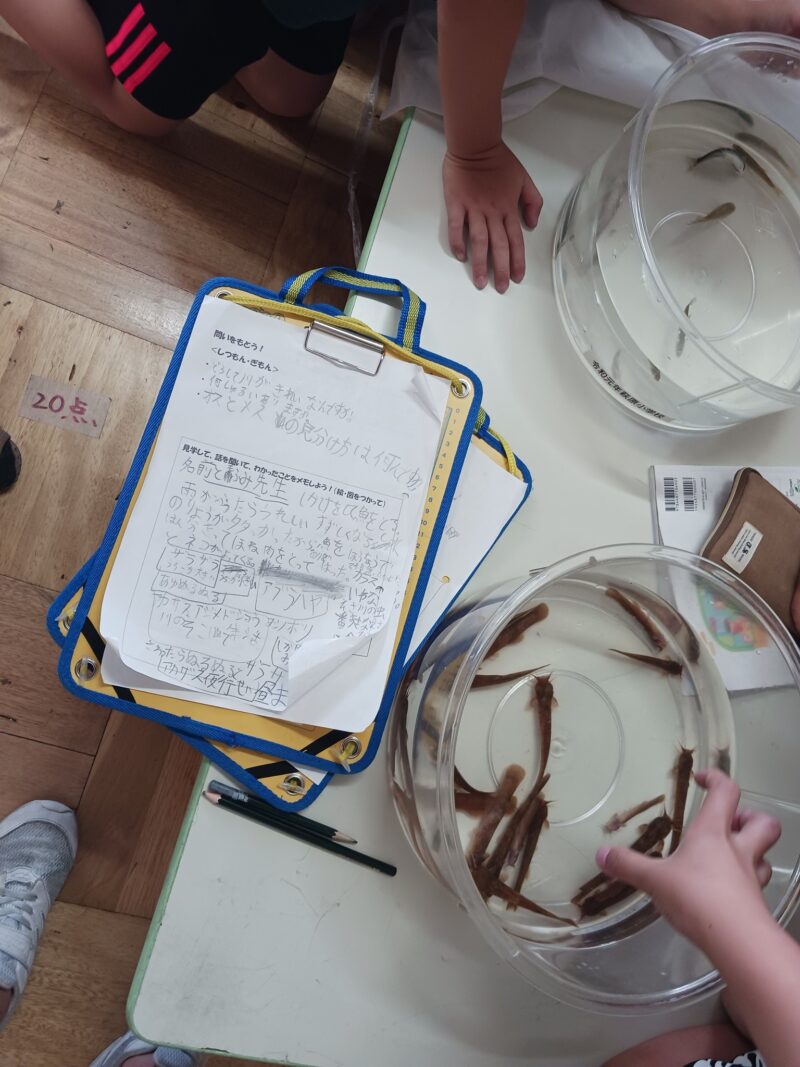

10. 学校教育 出張授業・総合学習

『岐阜の川人文化研究会』の一環で、県内小学校の総合学習、岐阜大学 応用生物科学部「地域資源学」のゲストスピーカーとして、学校教育の場でも伝統漁法や魚食文化についての講義を行っています。

下呂市立萩原小学校

<昔の魚とり・昔と今の味に違いはあるか・昔からの食べ方は・昔と今の川の違い・川はどこから来ているか・川と魚に関する仕事は・川と魚は人を幸せにするか>など、下呂市立萩原小学校3年生からの興味深い質問もたくさん出てきました。

馬瀬川、菅田川で捕えたばかりの生きたアカザ、アジメドジョウ、ヨシノボリ、アブラハヤの展示、27mの張り網をくぐりパニック鮎となった感覚で絡まる体感、長さ7m20㎝・重さ約1㎏の三河竿と長さ7m20㎝・重さ300gのカーボン竿を手にしての友釣り体感、ミミズとがい虫の針刺し体験、岩魚とシマヘビの模擬格闘などの展開で児童も興奮状態でした。

岐阜大学 応用生物科学部

応用生物科学部「地域資源学」のゲストスピーカーとして90分講義。テーマは「昔の魚とり・川魚の味」。

↑ミミズとがい虫の針刺し体験。

↑魚皮拓の展示、概要説明。

📌 まとめ

「漁労文化」をテーマにした展示と講座は、自然と共に生きる知恵と食の豊かさを実感できる絶好のチャンスです。伝統を体験しながら、地域の魅力を味わってみませんか?

次回の開催は決定次第、ブログやインスタグラムでお知らせします📢

いっぷく図書図鑑センターでは、オオサンショウウオが生息する豊かな自然環境の菅田川で、体験型図書室としても様々な活動をしています。

水辺の生き物を探す『菅田川ガサガサウォッチング』など、遊んで学べる自然野外活動を開催しています。

キャンプスタイルで外で本が読める『出張図書室』や、野外活動での水分補給に『セルフカフェコーナー』も楽しめます♪

いっぷく図書図鑑センターのインスタグラムでも随時情報更新中です♪気軽にフォローいいねお待ちしています☆

楽天ルームでは、いっぷく図書図鑑センターオススメのオオサンショウウオの本や、菅田川や水辺の生き物に関する図鑑などを紹介しています↓↓ぜひコレクションをチェックしてみてください↓↓