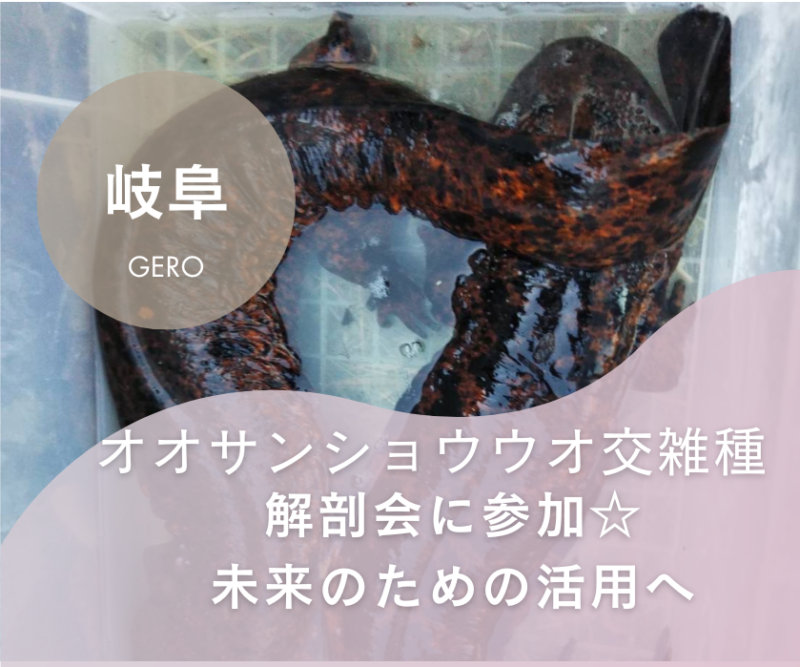

1.岐阜県内初!交雑種オオサンショウウオの発見

2023年8月、岐阜県下呂市金山町に流れる自然豊かな菅田川にて、息子たちと参加した『いっぷく図書図鑑センター』のイベントで、オオサンショウウオ探索&勉強会が開催されました。

※環境省の許可のもと実施されています

大垣北高校自然科学部オオサンショウウオ班の先生と生徒たちによるDNA調査の結果、その時に発見された個体が、オオサンショウウオとチュウゴクオオサンショウウオの交雑種であることが県内で初めて確認されました。

新聞やニュースでも取り上げられ話題になりました。

そのイベントの詳細はコチラの記事で詳しくまとめています☆

このニュースを耳にしたとき、正直なところ驚きとともに少しの不安を感じました。

オオサンショウウオは、日本固有の国の特別天然記念物。

しかし、近年外来種のチュウゴクオオサンショウウオとの交雑が問題になっています。

生態系を守るためには交雑種の排除が必要ですが、「ただ排除するだけ」ではなく、水族館への寄付や研究材料として活用されていることを知りました。

今回は、その一環として行われた交雑種の解剖会に、息子たちと参加してきました。

オオサンショウウオの体の仕組みを学ぶ貴重な機会となったので、その様子をお伝えします!

2.解剖会に参加! なぜ交雑種は問題なのか?

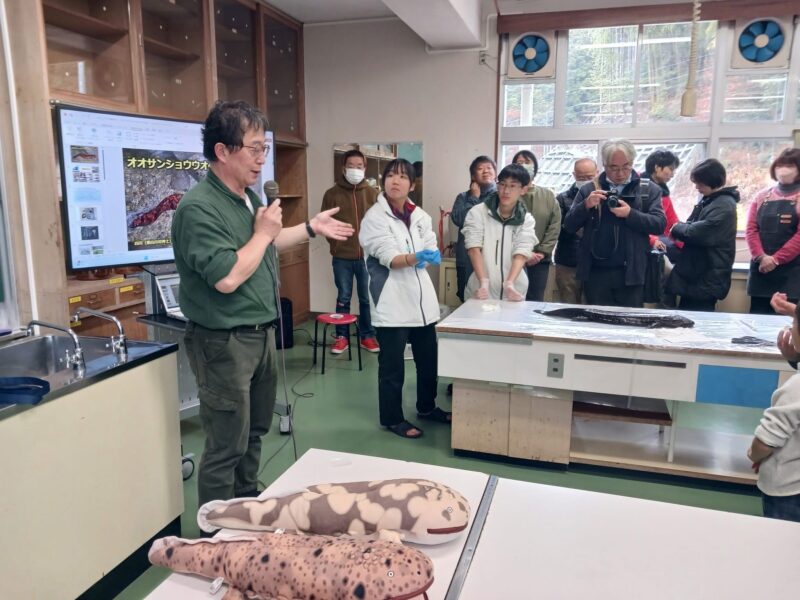

今回の解剖会では、かねてより菅田川にてオオサンショウウオの調査をしている、大垣北高校自然科学部オオサンショウウオ班の皆さんが中心となって、環境保護の専門家や研究者の指導のもと、オオサンショウウオの体の仕組みを学ぶ機会を得ました。

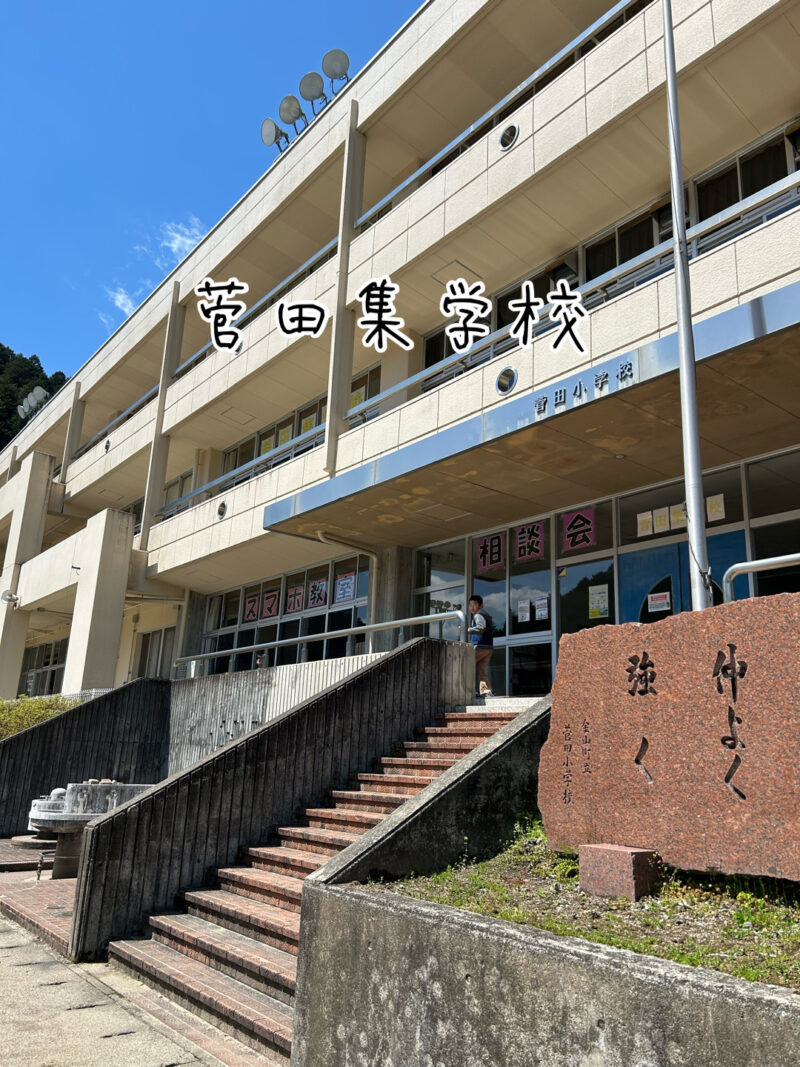

会場は、菅田川に隣接する菅田集学校(旧 菅田小学校)の家庭科室。

菅田集学校(旧 菅田小学校)は、廃校プロジェクトとして活用されていて、魅力的なイベントが定期的に開催されています。

理科室で受付している笹洞鉱山の蛍石採掘ツアーや、音楽室での楽器レッスンや音楽祭、菅田集学校全体でのマルシェなど、地域の人たちが集うコミュニティの場になっています。

その中でも図書室は、『いっぷく図書図鑑センター』として、今回のオオサンショウウオ解剖会を開催したり、菅田川の豊かな自然に生息する生き物の探索イベントなど、“自然と繋がる遊んで学べる図書室”になっています。

いっぷく図書図鑑センターの運営を支える一人として、私も息子たちと一緒にさまざまな活動に参加しています☆

インスタグラムで随時情報更新中です♪気軽にフォローもお待ちしています☆

いっぷく図書図鑑センターのオリジナルグッズはコチラから購入できます↓↓

菅田川に生息するオオサンショウウオ、アカハライモリ、鮎やアジメドジョウ、オイカワ、ゴッチャクなど、いろいろな生き物と図書室との人気コラボ商品です♪

コチラの記事では『いっぷく図書図鑑センター』について、他にも魅力的な活動や展示などを紹介しています。

楽天ルームでは、いっぷく図書図鑑センターオススメのオオサンショウウオの本や、菅田川や水辺の生き物に関する図鑑などを紹介しています↓↓ぜひコレクションをチェックしてみてください↓↓

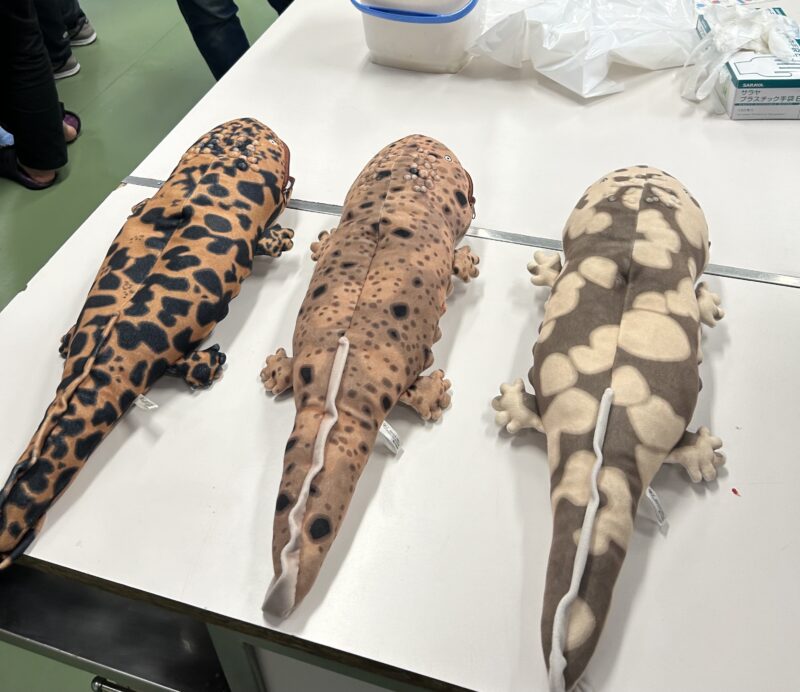

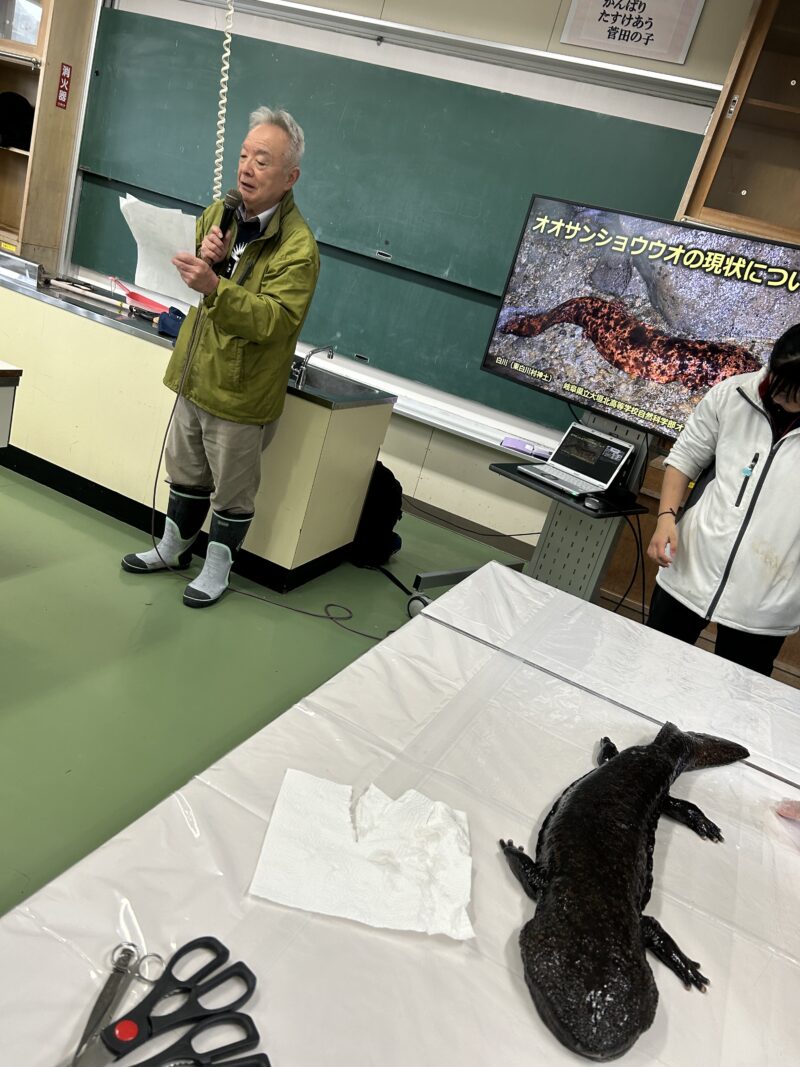

今回解剖する貴重な研究資料となるオオサンショウウオ交雑種の個体は3匹でした。

家庭科室の6テーブルのうち、1匹ずつそれぞれ3テーブルを使って行われました。

解剖前の説明:オオサンショウウオの生態と課題

まず、高校生と先生がオオサンショウウオの生態と交雑種問題について詳しく説明してくださいました。

外来種チュウゴクオオサンショウウオの影響

オオサンショウウオは本来、日本の河川に適応して生きてきた固有種です。

しかし、中国から持ち込まれたチュウゴクオオサンショウウオは、体が大きく繁殖力が強いため、日本のオオサンショウウオと交雑してしまいます。

その結果、純粋な日本固有のオオサンショウウオが減少してしまい、本来の生態系が崩れる危険性が高まっています。

また交雑種は、固有種よりも凶暴で何でも食べてしまう習性があるそうです。その結果、魚や水辺の生き物が捕食されてしまい、生態系に変化が起きて豊かな自然界が破壊されてしまう危機に直面していると言っても過言ではないそうです。

交雑種の増加=日本のオオサンショウウオの危機

交雑種が自然界に増えると、日本固有のオオサンショウウオが絶滅する恐れがあります。

これを防ぐために、環境保護団体や研究機関では交雑種の排除が不可欠とされています。

生態系を変えてしまう恐れがあると知り、考えるきっかけとなりました。

なんとか豊かな自然を守れるように阻止していきたいですね。

3.基本知識を学んだ後、いよいよ解剖へ!

実際の解剖の様子

解剖には研究者が付き添い、慎重に進められました。

息子たちも真剣な表情で、オオサンショウウオの体の構造を観察していました。

- 皮膚:分厚く、ヌルヌルした粘膜に覆われている。切り開くのにけっこう力が必要でした。

- 呼吸器官:肺にストローを挿入し咥え息を吹き込むと、風船のように肺が膨らみ大きくなることが確認できました。

- 消化器官:小魚やカエルを捕食するが、時には共食いもすることがあるそうです。

- 手指の構造:指は前足が4本、後ろ足が5本。川の流れに耐えられるように滑り止め効果のある体の作りになっていました。

- 口の中:ザラザラして細かい小さな歯がびっしりと並んでいました。噛まれると危険!

子供たちにも実際にメスを使わせてもらえて、切りにくい複雑な部分は、高校生の方々が、補助してくださいました。

部位の名称や内臓の機能役割についても丁寧に説明してもらえて、とてもわかりやすかったです。

※環境省の許可のもと実施されています

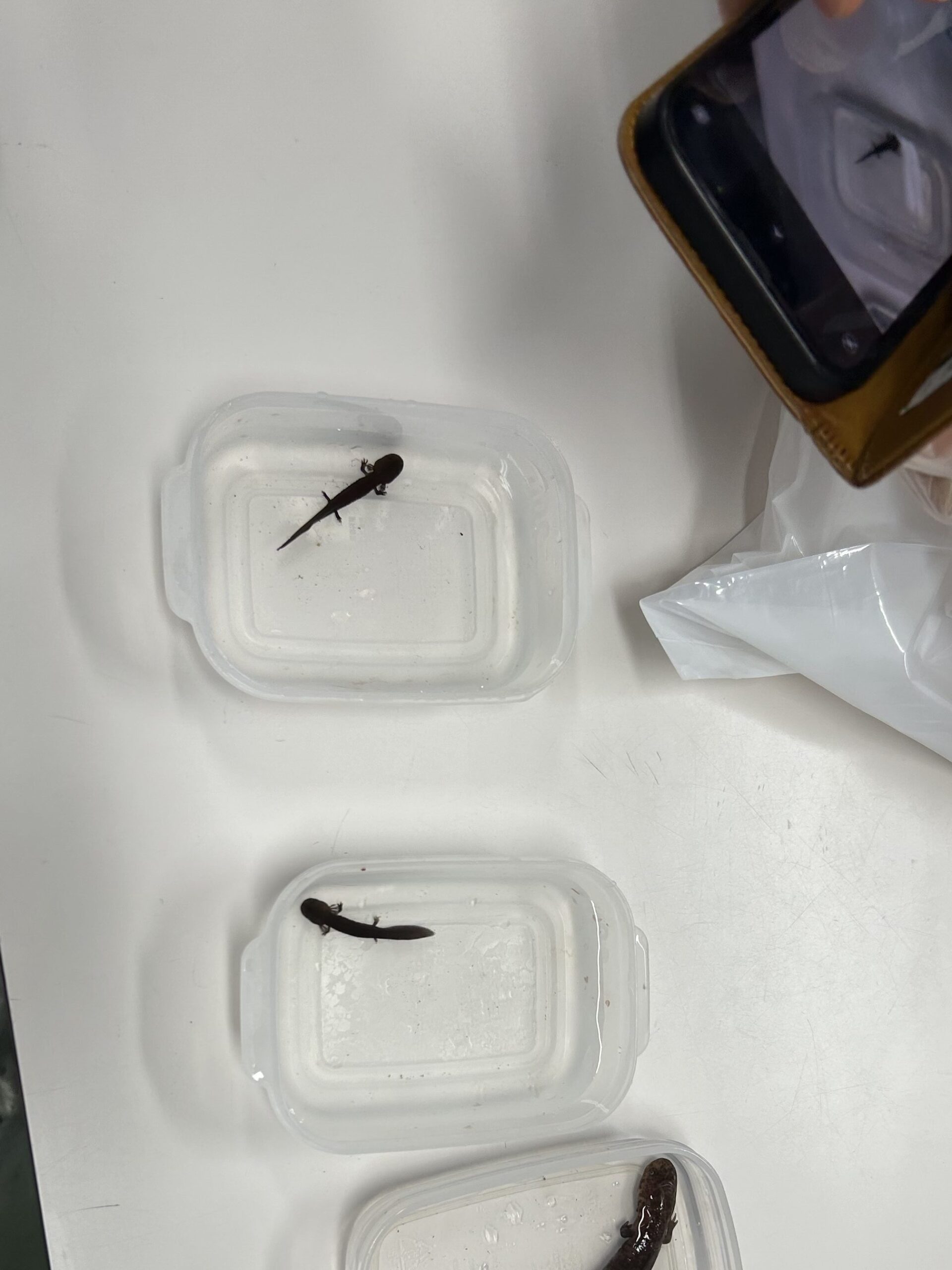

オオサンショウウオの赤ちゃん

今回の交雑種の解剖会をするにあたって、大垣北高校の先生と生徒たちが夜中から極寒の12月年末の菅田川に入り込んで、研究資料となるオオサンショウウオを探索して捕獲してきてくださいました。

その時に、オオサンショウウオの赤ちゃんも何匹か発見されたようで、観察させてもらいました。このサイズを見れることはとても珍しいので、子供たちもみんな見入っていました。

人間だと、5歳くらいの年齢だそうです。交雑種かどうかは、DNA鑑定によって判明します。

4.単なる駆除ではなく、未来のための活用へ

今回の解剖会に参加し、「交雑種=害」ではなく、未来の自然環境を守るための大切な課題であることを改めて実感しました。

「なぜ交雑種を排除するのか」について改めて話してくださいました。

「ただ駆除するだけではなく、こうして教育や研究に活用することで、より多くの人に問題を知ってもらうことが大切」だと強調されていました。

- 水族館への寄付によって、より多くの人がオオサンショウウオを知る機会を得る

- 研究材料として活用し、将来的な保護活動の参考にする

- 環境教育の場として解剖会を開催し、次世代に問題意識を伝える

こうした取り組みが増えれば、単に「排除」するのではなく、未来の生態系を守るための活動につながるのだと思いました。

5.まとめ:子どもたちと学んだ貴重な時間

息子たちも、いつも菅田川で川遊び中にオオサンショウウオに出くわすことはあるけれど、法律上、触れることはできないため、この活動に参加して実際に触れて解剖に真剣に向き合い、

「どうすれば日本のオオサンショウウオを守れるの?」と興味を持つきっかけになりました。

こうした学びの機会は、単なる知識としてではなく、「環境を守る」ための意識を育てる貴重な体験になると感じました。

これからも、菅田川の豊かな生態系を守るために、できることから少しずつ考え、行動していきたいと思います。

これからも、豊かな自然環境の中で、楽しく遊んで学んでいってほしいです。

いっぷく図書図鑑センターのオリジナルグッズはコチラから購入できます↓↓

楽天ルームでは、いっぷく図書図鑑センターオススメのオオサンショウウオの本や、菅田川や水辺の生き物に関する図鑑などを紹介しています↓↓ぜひコレクションをチェックしてみてください↓↓

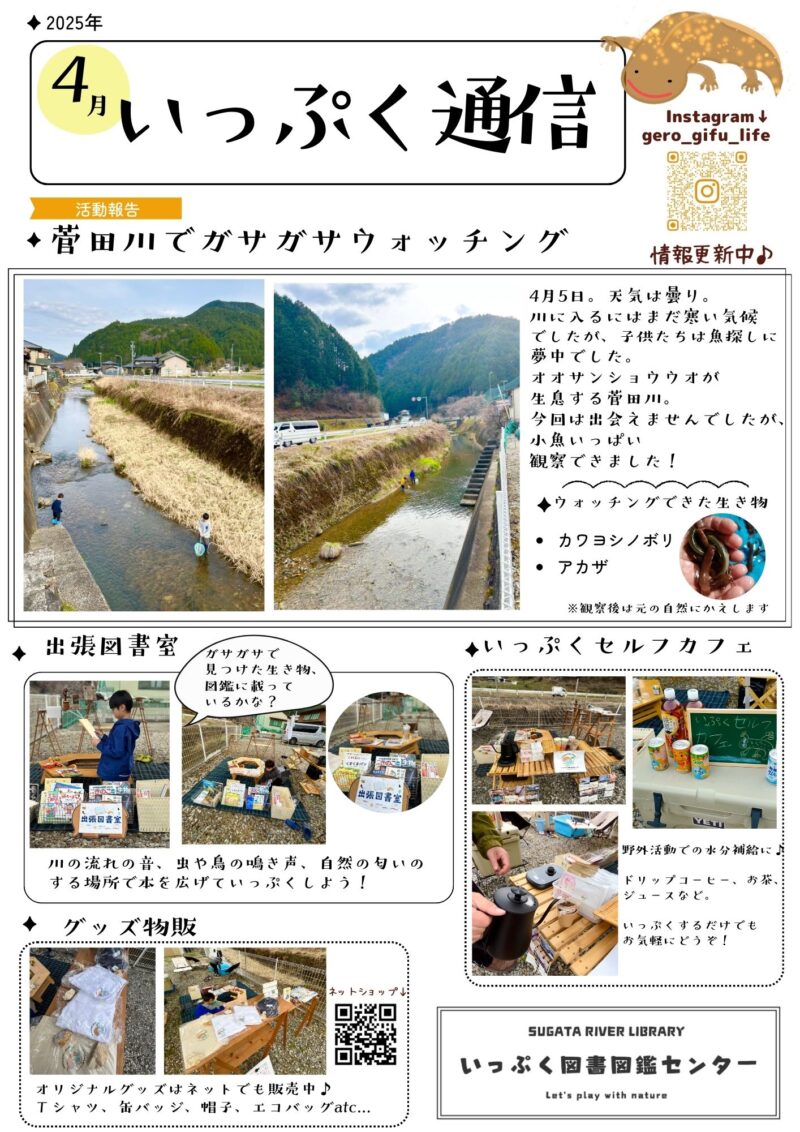

菅田川ガサガサウォッチングなど、いっぷく図書図鑑センターでは、子供も大人もワクワク楽しめるイベントや自然野外活動を実施しています。

野外活動時に出張図書室も設営し、実際に菅田川を探索して見つけた生き物たちをすぐに図鑑で調べることができる、遊んで学べる体験型図書室となっています。

キャンプスタイルでゆっくり自然を感じながらくつろげる空間で、セルフカフェコーナー、グッズ販売もやっています。

グッズはネットショップからのご購入か、図書室にご来館の際(スタッフ在室の場合)に直接ご購入していただけます。

スタッフ不在時は、図書室に表示のQRコードからご購入お願いいたします。